生物地球学部 生物地球学科には16名の専任教員が所属しています。学生はそれぞれの教員の研究室を卒業研究のために選ぶことができます。植物学コースには2研究室、昆虫学コースには2研究室、動物生態学コースには3研究室、人類・考古学コースには3研究室、地球・災害科学コースには3研究室、天文・気象学コースには3研究室があります。

植物学コース

身近な野生植物から絶滅危惧植物まで、さらに栽培植物や帰化植物も対象に、生態学、形態学、系統分類学、細胞遺伝学などを学びます。

池谷 祐幸 いけたに ひろゆき

野生植物と栽培植物の遺伝的多様性や栽培植物の形成史などを研究しています。また、栽培植物の文化史や利用に関する研究にも取り組んでいます。

矢野 興一 やの おきひと

野外調査と実験室でのマクロレベル・ミクロレベルの研究にもとづき、ヒマラヤから中国を通して日本列島で多様化した被子植物の類縁関係を明らかにします。

昆虫学コース

昆虫や無脊椎動物について、生態学、生理学、行動学などの幅広い知識を身につける。

脊椎動物や植物といった他の生物や生息環境との関係についても学びます。

中村 圭司 なかむら けいじ

各地域から昆虫を採集してさまざまな条件で飼育します。室内実験とフィールドワークの両面で、昆虫が生存困難な季節の乗り切り方について研究します。

宇高 寛子 うだか ひろこ

昆虫は地球上で最も種数が多く、多様な環境に生息しています。同じ種であっても異なる気候に分布している事も珍しくありません。昆虫がどのように環境に適応しているのかを野外や飼育実験を通して研究します。

動物生態学コース

野生動物、特に爬虫類・両生類・魚類についての生態学、行動学などを学びます。

野外調査と室内実験で研究を進めます。

武山 智博 たけやま ともひろ

魚類の社会のしくみを個体間の社会的な関係から捉え、その進化的側面に関する研究を行っています。

また、水域における生態系の構造や、生物多様性に関する研究も進めています。

木寺 法子 きでら のりこ

両生類・爬虫類の生態や行動、生活史について調べ、彼らのくらしをひもときます。特に水田などの湿地をフィールドとした調査研究を行います。

上野 真太郎 うえの しんたろう

カメ類を中心とした身近な動物の自然史研究を行い、それらの生態や生息環境の成り立ちを解明します。また、研究を通して地域の生物多様性の保全に寄与することを目指します。

人類・考古学コース

自然や社会、人間を探求しながら古環境、地理、歴史を学びます。

遺跡発掘や測量など考古学的技術を身につけながら人類への理解を深めます。

富岡 直人 とみおか なおと

遺跡調査を実施し、考古学資料の復元や、遺跡から出土する資料をもとに古環境を復元します。

古生態系と人類の関わりを考古学的に解明します。

宮本 真二 みやもと しんじ

遺跡や地形・地質調査をもとに、ヒトがどのような土地を選択してきたかを研究します。フィールドワークを重視し、日本や世界各地との比較研究に取り組みます。

洪 惠媛 ホン ヘウォン

考古資料を通して東アジア、主に日本列島と韓半島の昔からの交流・関係を研究します。また、考古資料・文化財の保存、遺跡活用を考える公共考古学的研究に取り組みます。

地球・災害科学コース

広く地球科学に関する知識と技術を身につけます。

これらの知識と技術に基づいた自然災害のメカニズムを学びます。

能美 洋介 のうみ ようすけ

主に西南日本に広く分布する花こう岩を対象に、その成りたちや花こう岩地形について、野外調査を中心にし、最新の情報技術も導入して研究を進めています。

佐藤 丈晴 さとう たけはる

豪雨で発生した土砂災害・水害の分析及び評価を行います。毎年発生する自然災害を調査し、防災の必要性を体験していきます。

志藤 あずさ しとう あずさ

地震波を解析し、直接見ることのできない地球深部の様子を探る研究をしています。地震波の伝わり方を調べることで、温度やマグマ・流体の存在などを明らかにし、地球のダイナミクスを考えます。

天文・気象学コース

天文学と気象学を基礎から幅広く学びます。宇宙の天体や地球の気象の知識を深め、観測や測定の技術を身につける。天体の光の情報を解析したり、気温や風の時空間変化を調べたりします。

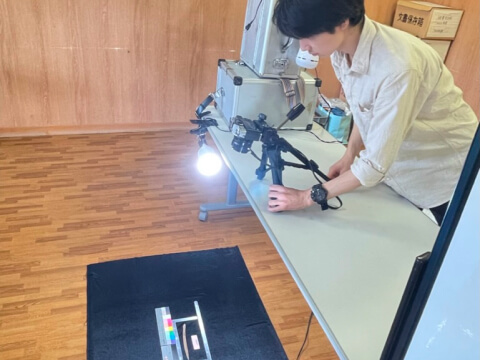

[星形成・変光星・天文教育]

福田 尚也 ふくだ なおや

光赤外望遠鏡や電波望遠鏡による観測と数値シミュレーションの両方から、太陽のような星の誕生・星の集団の形成について研究。

インターネットの天体画像取得・解析も学びます。

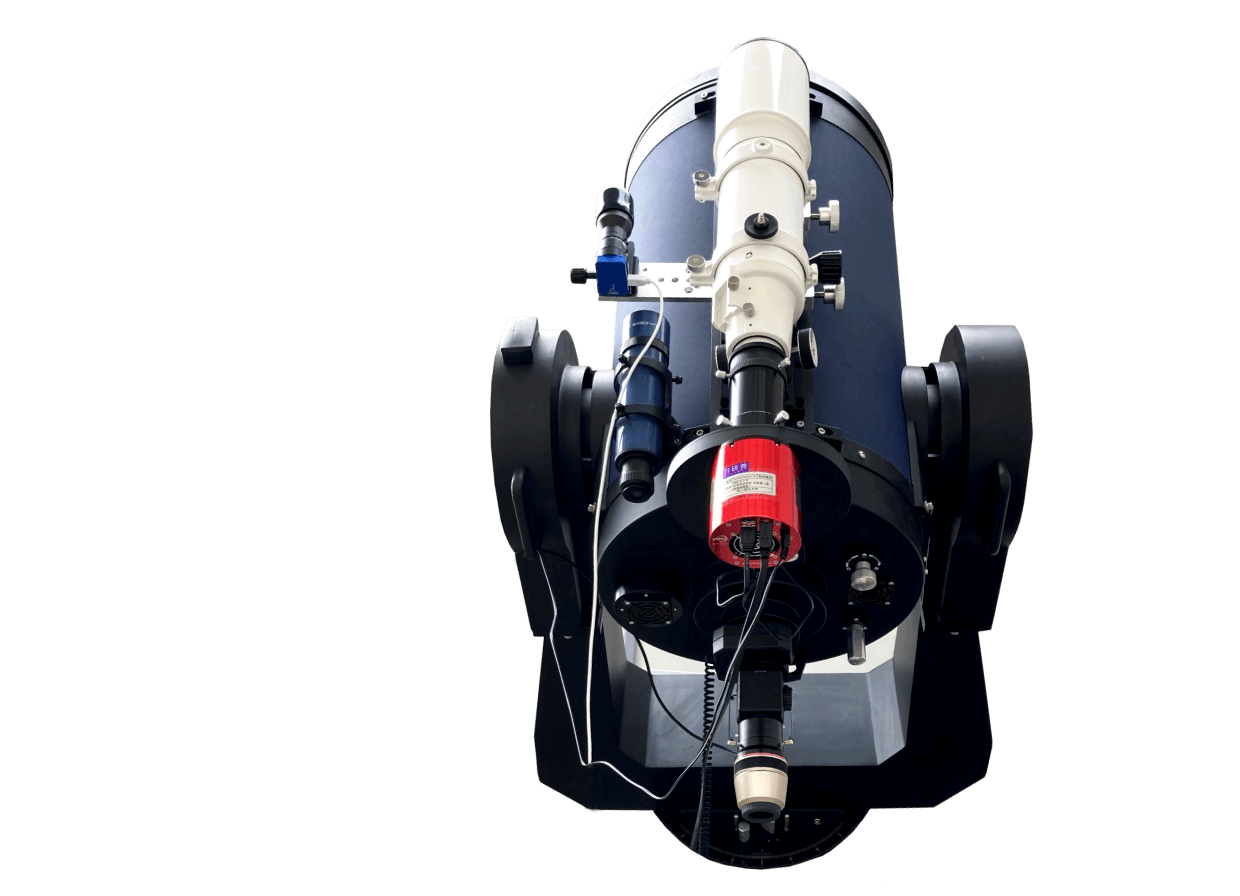

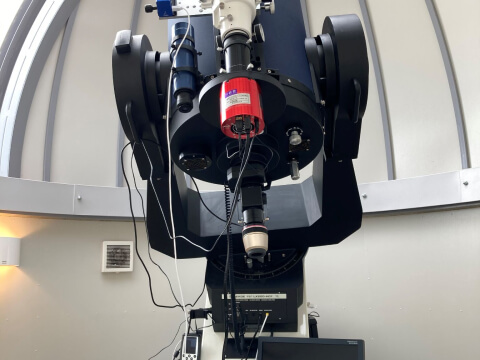

[星惑星形成・観測装置開発]

本田 充彦 ほんだ みつひこ

主にハワイのすばる望遠鏡の観測で、惑星や彗星がどのように作られたのかを研究。すばるやTMT(30m 望遠鏡)を見据えた新しい観測装置開発にも取り組みます。

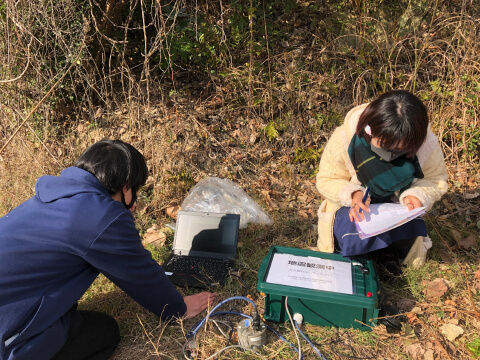

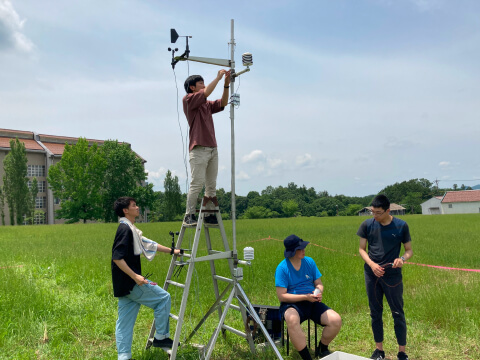

大橋 唯太 おおはし ゆきたか

局地風や霧などの局地的な大気現象や、人の暮らしや健康と気象・気候の関係などを、気象観測・データ解析・数値シミュレーションによって調べます。

地球温暖化や都市ヒートアイランドによる将来の気候変化とその影響も研究できます。