地球の自然や環境をフィールドワークの視点から考える大学教育・研究を目指します。

教育と研究で目指すもの

近年、環境破壊、自然災害、生物多様性の減少などの問題が深刻化し、このような問題の解決に取り組めるスペシャリストの育成が社会的に求められるようになり、より現実の自然環境に根ざした教育が必要になってきました。

そのため本学では、従来の総合情報学部のなかの生物地球システム学科を発展させて、新たに1学部1学科構成の生物地球学部 生物地球学科を開設しました。

学科の3つのポイント

専門性の高い6コース!

生物学分野の植物学コース、昆虫学コース、動物生態学コース、地理・歴史学分野である人類・考古学コース、宇宙・地球科学分野である地球・災害科学コース、天文・気象学コースという6つのコースから成り立ちます。3年次にメインとするコースの配属を各自決めます。

理系から文系まで幅広い自然環境分野を総合的に学ぶことができる!

文系要素の強い分野として人類・考古学コースが加わることで、自然環境の横断的な探求に厚みが増します。

理系・文系あわせて16の研究室から構成されています。地球の自然や生命への理解を深めるために、「地球深くから宇宙まで」、「DNAから生態系まで」、そして「過去から未来まで」を意識した学問探求を進めていきます 。

フィールドワークを重視して、自然と深く触れ合っていく!

様々な分野に広くわたっていますが、いずれもフィールドワークをキーワードとして密接に結びついています。植物の採集や栽培、天体や気象の観測、遺跡の発掘調査、動物の生態観察など、自然に関する調査研究が積極的に取り入れられています。

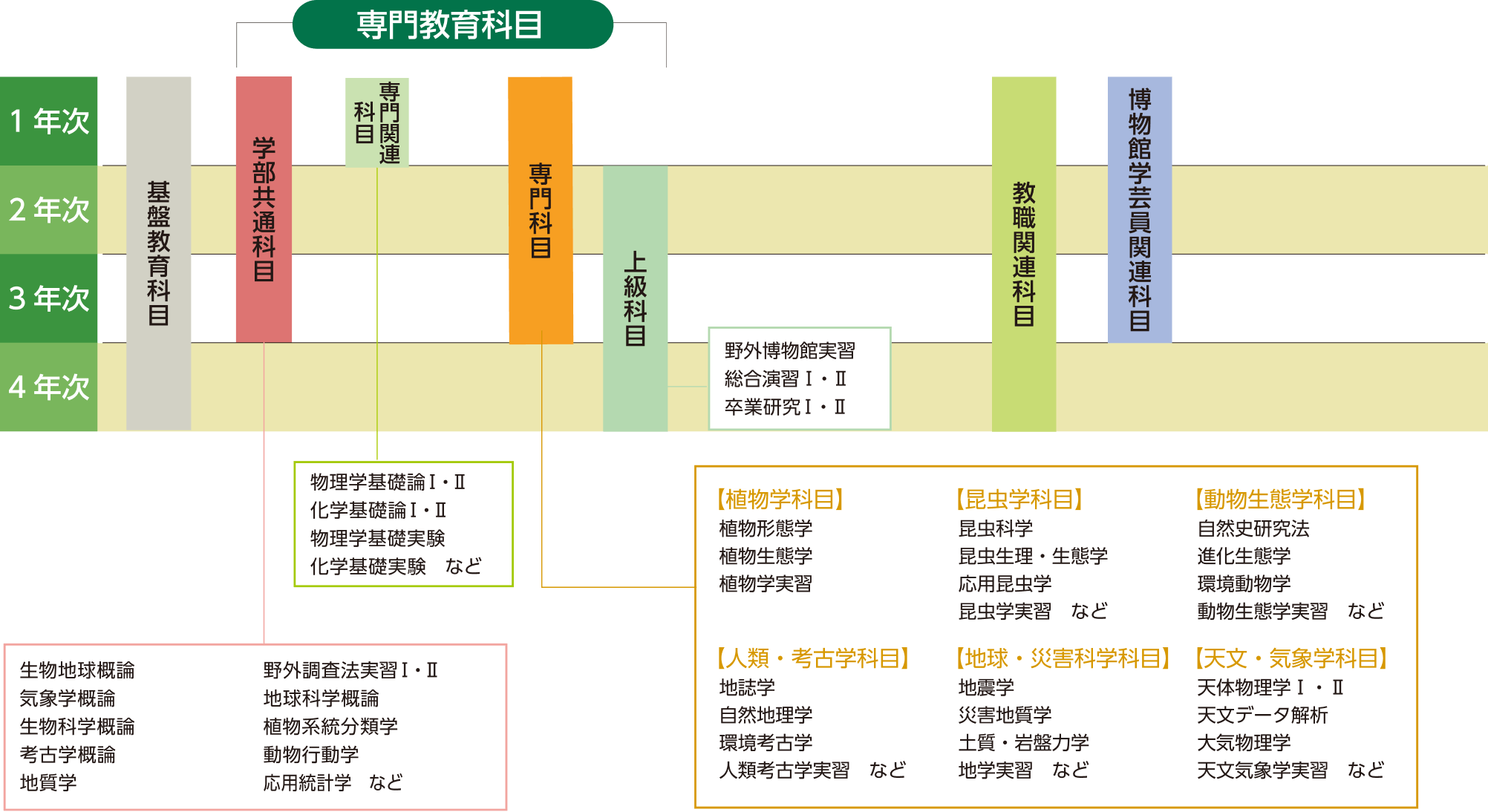

卒業までのロードマップ

横のつながりを知りながら、基礎を養う

「生物地球概論」や「野外調査法実習I」などの基礎科目を通して、植物学、昆虫学、動物生態学、人類・考古学、地球・災害科学、天文・気象学の各分野と野外調査に関する基礎知識の習得を目指します。そのなかで、6分野の深いつながりが見えてくるようになります。また、調査で得られたデータの解析に必要となってくるコンピュータ技術も学びます。

【上記以外の科目例】

地球科学概論、生物科学概論、考古学概論、情報リテラシーなど。

専門分野へ向かう基盤を固めていく

「生物学実習」・「人類考古学基礎実習」・「天文地学実習」などの実習を通して、各系統で必要とされるフィールドワークと分析技術の基盤を固めます。それと同時に、3年次のコース分けを意識した各専門分野の科目を履修していきます。

【上記以外の科目例】

野外調査法実習II、天文学概論、宇宙生命学、気象学概論、災害地質学、固体地球科学、動物行動学、自然史研究法、昆虫科学、植物形態学、植物生態学、人類学、人文地理学など。

コースに分かれて縦にのびた根っこを深く知っていく

興味や進路に応じて6分野のコースから1つを選び、より専門性の高い知識と技術を習得します。「植物学実習」・「昆虫学実習」・「動物生態学実習」・「人類考古学実習」・「地学実習」・「天文気象学実習」といった実践的な野外調査実習を体験し、4年次の卒業研究にむけたデータ解析やレポート作成に取り組みます。

【上記以外の科目例】

天体物理学I・II、天気図解析、地質図学、地震学、島嶼生物学、環境動物学、昆虫生理・生態学、応用昆虫学、地誌学、環境考古学、東アジア考古学など。

研究室に所属して、仕上げの卒業研究に取り組んでいく

1つの研究室に所属して「総合演習I・II」と「卒業研究I・II」に取り組みます。自分の研究テーマにそったフィールドワークと資料・データの収集や解析といった一連の作業を経験することで、将来の就職や大学院での研究活動にいかせるようになります。

【特色その1】

理学の学士号が与えられます。

【特色その2】

必修科目の数を極力おさえることで、学生自身による科目選択の自由度が大きくなるようにカリキュラムを設定しています。

【特色その3】

学芸員の資格取得に必要な実習科目を各コースの専門教員が指導します。上級科目「野外博物館実習A~F」のなかから 希望する分野の実習を選択します。

【特色その4】

北海道から沖縄県まで全国の都道府県から広く学生が集まってきています。