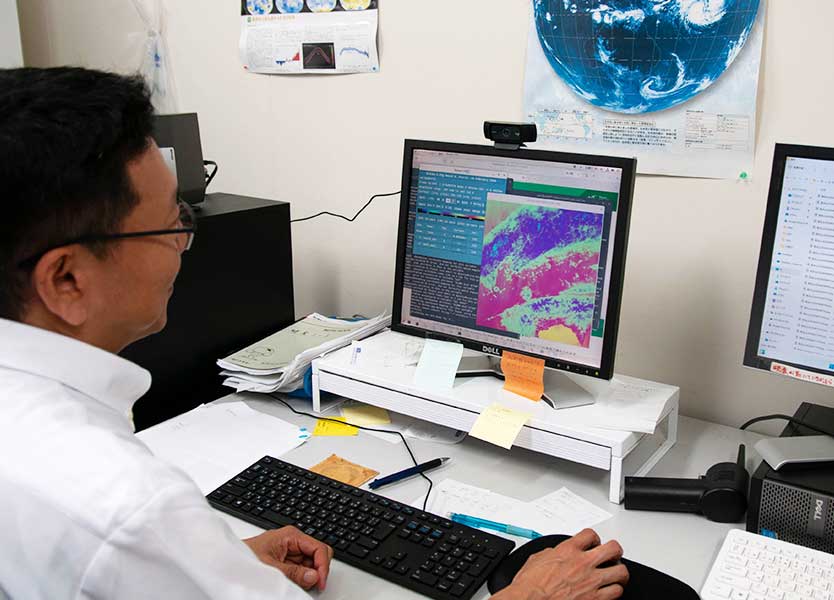

局地気象学と呼ばれる、我々の生活に近い気象現象を広く研究しています。例えば、局地的に吹く風、ヒートアイランド現象、濃霧などですね。また、気象や気候の変化によって我々の健康にどのような影響が生じるかについても研究していますよ。これらは生気象学や健康気象学と呼ばれるような分野で、熱中症、心筋梗塞、インフルエンザ、花粉症など様々な病気があります。将来の温暖化など気候変動によって、局地気象や健康リスクの変化を予測することにも最近は挑戦しているんです。

研究者になるまでの経緯を深堀り!

大学受験の紆余曲折から思いがけず地球科学を勉強することに

子供の頃からゲームプログラマーになりたかったんですが、大学受験の紆余曲折から思いがけず地球科学を勉強することになっちゃいました(笑)もともと自分の専門スキルで仕事をしたいと思っていたので、そのまま地球科学の分野で研究者を目指すことにしたんです。そして地球科学のなかでも、「眼で見ることのできる、動く自然現象」に強く惹かれ、気象学の分野に進んだわけです。

研究者ってどんな生活をしているの?

世界中の色々な国に研究発表で行けるのが楽しみ

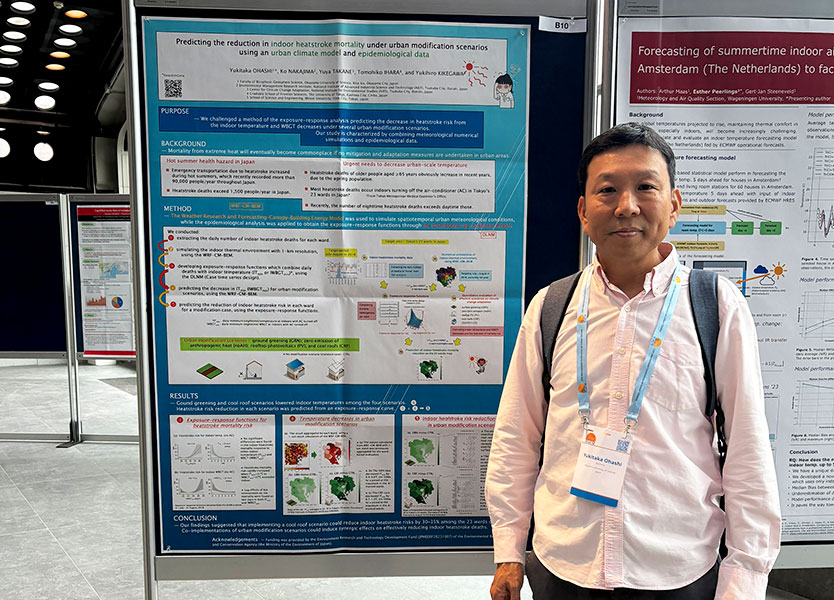

大学教員は自分の研究以外の仕事が多いんで、土日も含めて時間が空いたときに集中して研究を進めるようにしています。年に一回は海外で研究発表するように心がけているので、世界中の色々な国に行けるのが楽しみです。

オフの時間はジョギングやウォーキングなど体を動かすことで、体力づくりに努めています。

最近は筋トレにハマってます(笑)

研究室について

研究室はどんなところ?

就活のない日は毎日、研究室に来て自分の研究を進めてもらっています。

大学生にとって続けるのが最も難しい(笑)朝型生活に慣れてもらうため、研究室にも朝から来て夕方早く研究を終えて帰るように言っていますが、やっぱり難しいようです…

研究テーマは、私があらかじめ用意しているものもいくつかあるため、そのなかから選んでもらったり、自分でやってみたい研究を進めてもらったり、様々です。

当ゼミを希望する学生へ

3年生までの学生生活から一変して、ゼミでの研究生活は自分との闘いになります。1年という長い期間、ひたすら辛抱強く研究を続けていく必要があります。そのような忍耐力をつけるには、食事・睡眠・ストレス発散の3つを意識して行うことが大事です。きっと研究が楽しくなってくるはずです!?