当研究室では主に赤外線・可視光線での天体観測で、様々な天体の研究をしています。ハワイのすばる望遠鏡等を用いた観測で、惑星や彗星がどのように作られたのかを調べたり、観測装置の開発も行っています。特に、2024年から日本では珍しい中間赤外線(波長3-28um)観測が出来る岡山理科大学熱赤外カメラ(ONIcam)の開発を始めました。それらを活用した 天文・宇宙教育教材などの開発・調査・活用も行っています。

研究者になるまでの経緯を深堀り!

幼少期に山口県で見た星空と学生時代の天体写真撮影のアマチュア活動

幼少期に山口県で見た星空と、ちょうどそのころ見られたハレー彗星騒動がきっかけですね。実はハレー彗星は見られなかったのですが、天文・宇宙に興味を持ちました。その後、望遠鏡やプラネタリウムを作ったり、天体写真撮影等のアマチュア活動を中・高・大学生と続けていました。大学院進学時にすばる望遠鏡がちょうど観測を開始し、その観測装置の一つであるCOMICS開発チームに入ったのが、天文学研究を始めた直接のきっかけです。研究としての天文学は天体物理学としての側面が強く、難しいところもあります。ただ、様々な美しい天体の不思議なふるまいや見え方が、物理で説明できると理解したときは、また異なる感動がありました。

研究者ってどんな生活をしているの?

パソコン作業が多い天体観測データ解析、国内外での観測や研究会発表が気分転換に

基本的に天体観測は短時間で終わりますが、パソコン上での作業時間が長いです。例えば、天体観測データ解析、論文情報収集、論文執筆、研究費申請書、観測提案書、報告書、...等々の作成という作業に日々追われています。一方で、観測装置開発に関しては、装置の組立・製造・試験段階は、実際の実験機器を扱うので楽しい面もありますが、装置の細部の検討・設計段階はやはりパソコン上での CAD 作業なども多いです。国内外観測、国内外研究会発表、等でいろいろなところに出張できるのも気分転換になりますね。また、大学の授業・実習・ゼミなどで学生との交流もあります。これらをバランスよく楽しむように心がけています。

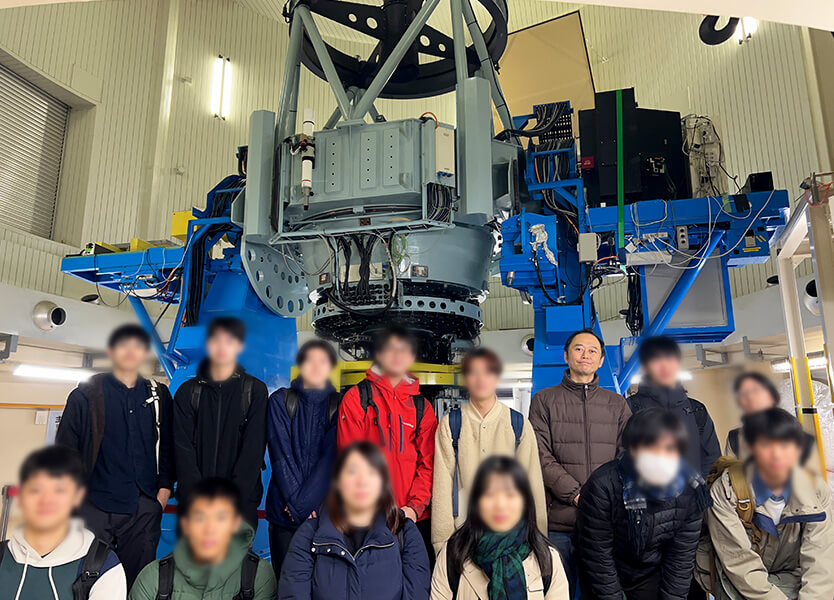

研究室について

研究室はどんなところ?

ゼミ生には週1回進捗報告をしてもらい、卒業研究の進め方を決めていきます。研究テーマ幅広いのですが、は学生一人一人と相談して、納得してテーマを決めていきます。1年間で形になるように、毎週少しづつ検討・作業を進めると、1年間で結構なことが出来ます。ゼミの懇親会、合宿なども希望があれば行っています。

当ゼミを希望する学生へ

自分の興味に従って、深く深く学んでください。できれば、数学や物理の基礎を学んでおくことを推奨します。得意である必要はありませんが、現代天文学(天体物理学)を理解するのに必要なので。将来科学館やプラネタリウム館などに就職するにあたっても、現代天文学の素養は持っていてほしいと思います。ともあれ、まずは天文学を楽しむ心が一番です。