能美研究室では、花こう岩などの珪長質マグマの成り立ちに関連した研究のほか、地元岡山の様々な岩石や地層を研究対象としています。同じ名前でも岩石は場所によって様々な表情をしているので、どんな顔つきをしているかは行ってみないとわかりません。当研究室では、ゼミ生や学生たちと、いろいろなところに出かけて行って、岩石や地層・地形などを見て回ります。

能美研究室では、花こう岩などの珪長質マグマの成り立ちに関連した研究のほか、地元岡山の様々な岩石や地層を研究対象としています。同じ名前でも岩石は場所によって様々な表情をしているので、どんな顔つきをしているかは行ってみないとわかりません。当研究室では、ゼミ生や学生たちと、いろいろなところに出かけて行って、岩石や地層・地形などを見て回ります。|

能美研究室 岡山理科大学生物地球学部生物地球学科 地球・気象学コース 地形地質学研究室 Noumi Labo. Dep。・Fucl. Biosphere-Geosphere Science, Okayama Univ. of Science. |

| 研究と教育 | ゼミの紹介 | ゼミの人々 |

ゼミの活動 (PCページ) |

PC用HP |

能美研究室では、花こう岩などの珪長質マグマの成り立ちに関連した研究のほか、地元岡山の様々な岩石や地層を研究対象としています。同じ名前でも岩石は場所によって様々な表情をしているので、どんな顔つきをしているかは行ってみないとわかりません。当研究室では、ゼミ生や学生たちと、いろいろなところに出かけて行って、岩石や地層・地形などを見て回ります。

能美研究室では、花こう岩などの珪長質マグマの成り立ちに関連した研究のほか、地元岡山の様々な岩石や地層を研究対象としています。同じ名前でも岩石は場所によって様々な表情をしているので、どんな顔つきをしているかは行ってみないとわかりません。当研究室では、ゼミ生や学生たちと、いろいろなところに出かけて行って、岩石や地層・地形などを見て回ります。

能美研HPのコンテンツ

○ 研究と教育

能美研究室で行われている研究内容や、担当講義などの情報があります。

○ ゼミの紹介

卒業研究を中心として、能美ゼミの様子を紹介しています。

○ ゼミの人々

現役ゼミ生、OBゼミ生(一部)の紹介です。

○ ゼミの活動

能美ゼミの活動記録です。動画もあります。

ゼミ教員 能美洋介(Noumi Yousuke)

岡山理科大学生物地球学部生物地球学科 教授

兼 岡山理科大学大学院生物地球科学研究科生物地球科学専攻 教授

専門:情報地質学・地形地質学

学位:博士(理学):大阪市立大学

| 研究と教育 |

岡山理科大学がある岡山市や瀬戸内海沿岸地域には、白亜紀後期の花崗岩類が広く分布しています。花崗岩などの珪長質マグマは、プレート収束境界の深部で発生した塩基性のマグマが、マントルと地殻との境界付近、もしくは地殻内部で酸性化することによってできたと考えられています。バソリスを形成するほどの大量のマグマがどのようにして形成され、地殻内の大空間を占めることができるようになったのか、地下深部で固結したマグマは、その後どのような過程を経て地上に達したのか、地表面に出てきた花崗岩体はどのように侵食され、現在の地形を形成しているかなど、花崗岩に絡む様々な問題を考えていくと、結局は、日本列島はどのように形成されたのかの答えにつながっていると考えらています。

能美研では花崗岩をはじめとして、これに関係する様々な地質を対象として、卒業研究や大学院の研究を行なっています。

岡山理科大学がある岡山市や瀬戸内海沿岸地域には、白亜紀後期の花崗岩類が広く分布しています。花崗岩などの珪長質マグマは、プレート収束境界の深部で発生した塩基性のマグマが、マントルと地殻との境界付近、もしくは地殻内部で酸性化することによってできたと考えられています。バソリスを形成するほどの大量のマグマがどのようにして形成され、地殻内の大空間を占めることができるようになったのか、地下深部で固結したマグマは、その後どのような過程を経て地上に達したのか、地表面に出てきた花崗岩体はどのように侵食され、現在の地形を形成しているかなど、花崗岩に絡む様々な問題を考えていくと、結局は、日本列島はどのように形成されたのかの答えにつながっていると考えらています。

能美研では花崗岩をはじめとして、これに関係する様々な地質を対象として、卒業研究や大学院の研究を行なっています。

|

フィールドワーク 岩石の研究は、ある地域にどのような岩石が見られるのかが重要です。現地調査では岩相確認が第1歩であり、まずは肉眼観察(+ルーペ)で記載します。また、周囲の状況も確認し、岩石の組織の方向性や、節理・断層・貫入岩の有無、それらの方向などを記載します。目的によっては、風化の度合いを記載することもあります。 |

|

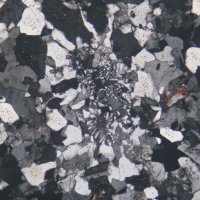

室内研究 野外から岩石を持ち帰えり、薄片を作成して、偏光顕微鏡で鉱物の種類や岩石の構造を観察します。また、岩石をパウダ-にして、蛍光X線分析で全岩化学組成を調べ、元素の組成を元に、岩石の詳しい分類やマグマの起源を推定します。さらに、特定の鉱物についてEPMAで元素の含有量を調べたり、ICP-MSで年代測定をすることもあります。 |

|

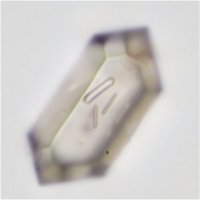

ジルコン結晶形記載 ジルコンは花崗岩の代表的な副成分鉱物です。年代研究用の資料として非常に重要な鉱物ですが、その結晶形態は実に多様です。その形態はマグマの性質について、何らかの情報を持っているに違いない、という作業仮説のもと、当研究室では、いろいろな岩体のジルコン結晶形のフィールドデータを集めています。 |

|

地質学の教材研究 地質学は少なからず世の中の役に立っている学問のはずですが、高校理科では扱わないところも多く、一部の人の学問になっている可能性があります。地質学の面白さを世の中にアピールするため、ジオ鉄や地質図を利用した教材・コンテンツ開発も行っています。そのために、GIS等の地図ツールを使ったり、そのためのツールを開発することもあります。 |

論文等はPC用ページ、または、岡山理科大学教員データベースをご参照ください。

担当講義 2023年度

学部フルコマ担当

地球科学概論1(1年・秋)/地質学(2年・春)など

学部オムニバス担当

生物地球概論2(1年・春2)/野外調査法実習1(1年・通年)など

基盤オムニバス担当

人間を読みとくA(人生をマネジメントしよう)(春)/文化を読みとくB(富士山の魅力)(春)など

過年度対象科目:地質図学(2年・秋)

大学院担当科目:地球表層学特論(オムニバス・秋)など

ーー> より詳しい情報は、PC用ページ、または、mylogから:<mylogログイン>→<授業関連:シラバス照会>

| ゼミの紹介 |

卒研ゼミ生受入方針

能美研の卒業研究では、火成岩や基盤地質などの研究を主に行ないます。ゼミ生の受け入れにあたっては、ゼミ選びの面談を重視し、以下の方針を伝えています。

能美研の卒業研究では、火成岩や基盤地質などの研究を主に行ないます。ゼミ生の受け入れにあたっては、ゼミ選びの面談を重視し、以下の方針を伝えています。

〇 卒業研究で何をしたいかを一応は聞きますが、やりたいことができるとは限りません。

〇 卒研はゼミのフォーマットに沿った論文に仕上げます。

〇

卒研の目標レベルは、学会発表できるところまで。

〇

一人一テーマとし、必ず野外調査が必要な研究テーマとフィールドを設定します。

〇

野外調査データをコンピューターを使って解析する方法も考えていきます。

ゼミ選びにあたって留意しておいてほしいこと。

能美ゼミでは野外調査を行ないます。野外調査では常に安全に気を配る必要があるのでそれなりの装備(登山靴など)が必要です。また、現地までの交通費が必要です。さらに、調査後のビールも欠かせません(笑・任意)。したがって、ある程度の初期投資と運転資金が必要です(たぶん、どこのゼミでもそうでしょうが)。しかし、かかった費用以上の充実感と満足感が得られると多くの先輩たちが証言しています。

ゼミの様子

|

ゼミの内容 週2回ゼミがあります。 能美研ゼミは、文献輪読と研究の進捗状況報告の2本立てです。担当者は、パワポにまとめたスライドを使って口頭でプレゼンテーションします。 合同ゼミは、おそらく半期に1回くらい順番が回ってきますので、自分の研究内容を紹介します。 |

|

ゼミの年間予定(だいたいの流れ) 4年生4月 卒研ゼミ開始 11月 卒研中間発表会 12月26日 卒論1次提出 1月中旬 卒研要旨提出 2月上旬 卒業研究発表会 |

|

ゼミの行事 能美研では、追いコン、花見、ゼミ登山、ゼミ巡検、忘年会、新年会と、いろいろなイベントがゼミ生企画で動きます。 さらにゼミ生はいろんな活動に駆り出されます。 定例の行事としては、オープンキャンパス、学生実習の手伝い、キッズイベント等、SSH校や協定校などからの依頼講義などがあります。 |

|

能美研のリクルート 楽しくも厳しいゼミを経験した学生さんたちは、やがて、晴れて社会に巣立っていきます。 能美研卒業生の進路は多岐にわたりますが、特徴としては、建設コンサルタントの地質職、鉱山・資源会社、教員などがやや多いでしょうか。ゼミで学んだことや、研究で苦しんだことは、社会人として少しは役に立っていると信じています。 |

修士論文・卒業論文のタイトルはPC用ページをご覧ください。

| ゼミの人々 |

ゼミ指導教員

2023年度ゼミ生

(G3) R.

Tamura (G3) R.

Tamura岡山県出身 卒研テーマ: ペグマタイトに興味があります。 |

(G3) K.

Mae (G3) K.

Mae広島県出身 卒研テーマ: |

(G3) H.Fujimoto (G3) H.Fujimoto愛媛県出身 卒研テーマ: |

(G3) Y.Itadani (G3) Y.Itadani岡山県出身 卒研テーマ:真備町北部の山の花崗岩を調べようと思っています |

| OBについての情報はPC用ページをご覧ください。 |

| 能美研究室・ゼミ室 岡山理科大学D4号館3F Noumi Labo. Dep./Facl. Biosphere-Geosphere Science, Okayama Univ. of Sci. 2023 能美研究室のホームページの記載内容・写真等を無断でコピーしないでください。 |

|