ゼミの出来事 バックナンバー(2012年度後期)

日本応用動物昆虫学会

3月27〜29日にかけて、日本応用動物昆虫学会の全国大会が開催されました。昨年に引き続いて2名の大学院生がこれまでの研究成果を発表しました。学会にも慣れてきて以前より堂々とした発表態度でした。

卒業研究中間発表会

2月16日に卒業研究発表会が開催されました。12月の中間発表会では思うようにいかず泣きたくなるような場面もありましたが、今回はみんな堂々とホールで発表し、ポスターの前でもしっかり質問に答えていました。後は卒業論文をまとめるだけです。まだしばらく(!?)先のことかもしれませんが…。

修士論文発表会

2月9日に修士論文発表会がにありました。院生がこれまでの研究成果を発表し、先生からの厳しい質問に立ち向かいました。無事に発表も済み、修士の学位を手にすることになります。

卒業研究中間発表会

12月1日に卒業研究の中間発表会が開催されました。今年の発表は4件、春からの汗と涙の結晶をまずはまとめて披露しました。学外からも共同研究者が見に来てくれるなど、大勢の見学者の前で緊張してうまくいかなかったところも多々ありました。その分、2月の本番の発表会では成長した姿を見せることができるでしょう。

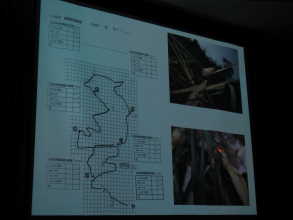

ヤマトビイロトビケラ観察会

11月25日にヤマトビイロトビケラの観察会が実施されました。水生昆虫として知られるトビケラの中で、世界でもきわめて珍しい幼虫が陸上で生活するトビケラです。幼虫が夏に休眠し、成虫は晩秋に羽化する生活史も興味深く、昨年から研究を進めています。夏場に実施した幼虫の飼育実験はやや不調だったのですが、成虫の調査では多数の個体を確認することができています。観察会でも翅が短く見つけづらいメス成虫を昨年の倍近く見つけました。

かいぼり調査

11月4日に旭川かいぼり調査が開催されました。今年もゼミで参加し、水生昆虫相の調査を実施しました。また、生地研スタッフの有志といっしょにカワヨシノボリの生態調査も行いました。予想外のハプニングもあり水生昆虫調査は例年の規模ではできませんでしたが、天候にも恵まれて調査日和の一日でした。→その様子はこちら

アマミナナフシ

数年前からナナフシ類を材料として卒業研究をしてきました。これまでは大学周辺にたくさんいるナナフシモドキとエダナナフシが対象でしたが、今年からはアマミナナフシが本格的に加わる事となりました。岡山には生息しておらず、鹿児島県以南に分布しているので採集が大変ですが、飼育は簡単です。また、体が大きく目立つのでオープンキャンパスなどの展示で既に活躍してくれています。今年は大学で非常に珍しいナナフシモドキのメスが見つかっています。アマミナナフシでも面白そうな研究ができそうな予感がしています。

牛タンパーティー

夏休みも終わり後期が始まったある日、ゼミのメンバーおよびイベントを手伝ってくれた学生、院生が集まっての食事会をしました。就職して仙台にいる先輩がくれた山のような牛タンと夏休み中の調査土産の馬肉などを一気に料理し、みんなで美味しくいただきました。これで気持ちを新たにして卒業研究に取り組むことができそうです。

オープンキャンパスPart3

9月23日、本年度最後のオープンキャンパスが開かれました。基本的なイベント内容は毎回変わらないのですが、今回は夏休み中に機会を見つけて採集したカブトムシやクワガタムシを少し多めに展示することにしました。ただ、今年はなぜか立派なオスのクワガタムシがあまり採集できなかったのが、少し心残りです。また、昆虫の写真も今回は気合を入れてたくさん用意しました。虫が得意ではない見学者にとっては、イモムシや毛虫のアップも並んでいるので大変だったかもしれませんが…。

オオシロカゲロウ大発生

9月に入ると3年前から本格的に調べているオオシロカゲロウの大発生に関する調査が始まります。大学近くの旭川では毎年9月半ばごろの日暮れ直後の限られた時刻に一斉羽化が起こります。今年も順調に調査が進んでいますが、昨年、一昨年と比べて大発生のピークが早まっているようです。なぜそうなったのか、それが明らかになると最高級の卒論となります。これからの分

析が楽しみです。

9月に入ると3年前から本格的に調べているオオシロカゲロウの大発生に関する調査が始まります。大学近くの旭川では毎年9月半ばごろの日暮れ直後の限られた時刻に一斉羽化が起こります。今年も順調に調査が進んでいますが、昨年、一昨年と比べて大発生のピークが早まっているようです。なぜそうなったのか、それが明らかになると最高級の卒論となります。これからの分

析が楽しみです。